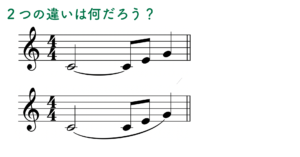

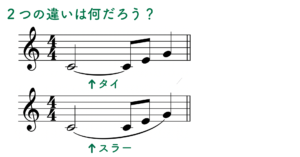

皆さんは、こちらの2つの記号の違いがわかりますか?

上の楽譜は「タイ」、下の楽譜は「スラー」という名前の記号が書かれています。

今回は、この2つの記号にはどんな意味があるのか、みていきましょう!

もくじ

タイとは?

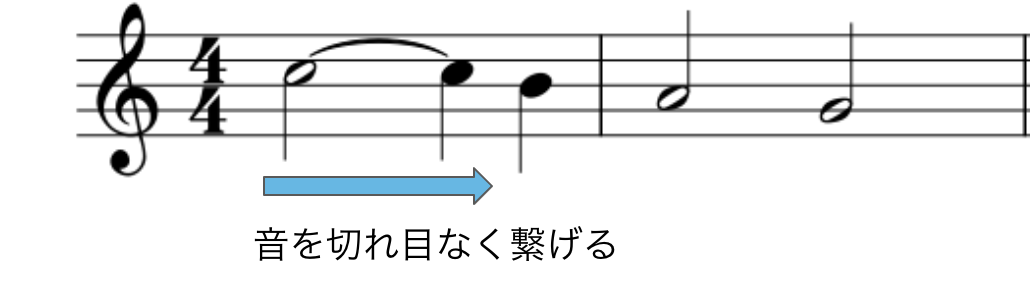

タイはあの国のタイ…という意味ではなく、二つ以上の音符(同じ音の高さ)を切れることなくつなげる時に用います。 こちらの譜例では、最初の小節の一拍目にある二分音符と、三拍目にある四分音符がタイで繋がっていますね!

タイがつくことによって音が切れ目なくつながりますので、 こちらの場合は、二分音符と四分音符をつなげて、合計で四分音符三つ分伸ばします。

小節をまたぐ場合

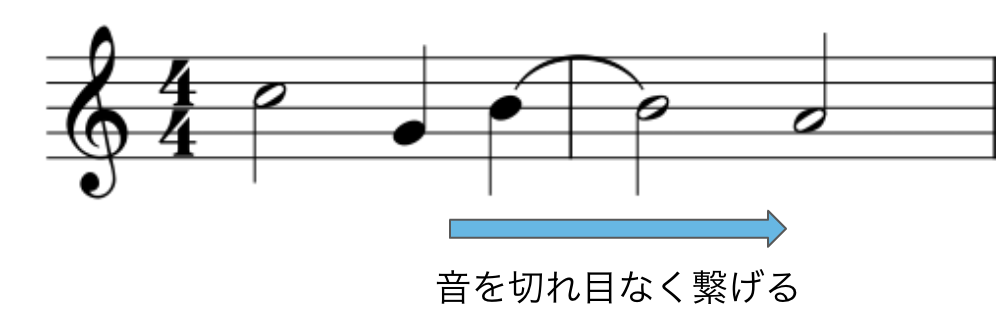

こちらの譜例では、一小節目の四拍目の四分音符から、二小節目の一拍目の二分音符までタイで繋がっています。

このように小節をまたいでも、タイを用いれば音を繋ぐことができます。

タイの効果とは?

タイの効果として、「拍子を明確にする」というものがあります。

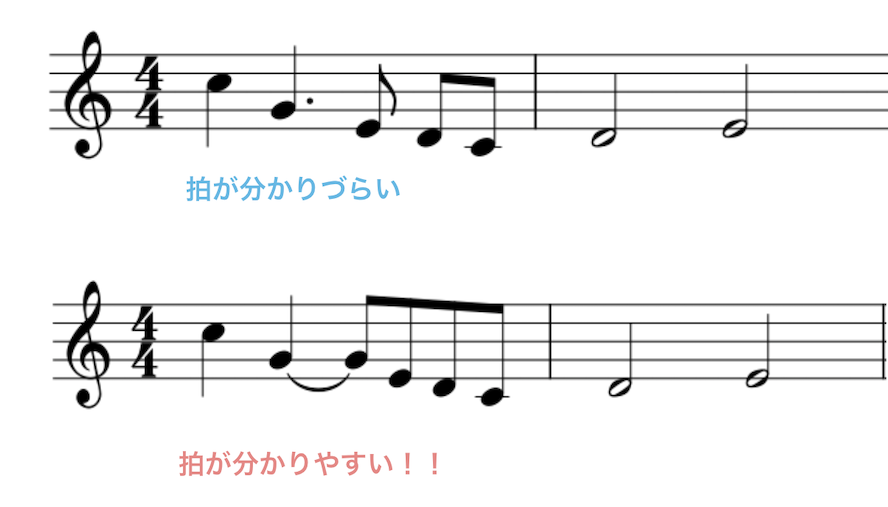

例として、こちらの楽譜をみてみましょう。

1小節目の2拍目の音の長さが付点で表されていますが、拍子がわかりづらく、楽譜が読みにくいですね。

二つを並べて比べてみましょう!

タイを用いている方が、一目で拍のどこに何の音が入るのかが分かります。

このように、タイには拍子を明確にする効果があるのです!

スラーとは?

スラーは、「スラーが書かれている音の範囲の音をなめらかに奏する」という意味があります。

こちらの譜例では、一小節にスラーが書かれています。

この場合は、最初のドの音からソの音までをなめらかに歌って演奏します。

スラーが書かれている箇所は、ぶつぶつ切れたりせずになめらかに歌って演奏するようにしましょう!

まとめ

お疲れ様でした!今回のポイントを復習しましょう!

- タイは音を切れ目なくつなげる

- スラーは、なめらかに歌って演奏する

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

YouTubeで動画を発信中!

「Kanade」のYouTubeチャンネルでは、楽譜の読み方やコードについて解説した動画を発信しています。

動画で音楽を学びたい!という方は、ぜひご覧ください!