今回のテーマは、「2つの和音の上にメロディーを作ろう!」です。

前回のSTEP1をご覧になってない方は、ぜひチェックしてみてください!

はじめての作曲STEP 1【1つの和音の上にメロディーをつくろう!】

はじめての作曲STEP 1【1つの和音の上にメロディーをつくろう!】

音源や音声解説が付いている譜例もありますので、ぜひ参考に聴いていただけますと幸いです。

作曲では、ドレミを書ける方は五線紙に書いてみたり、書けない方はスマホ等で録音し後ほど聴きながら楽譜に書き留めるなどをして、ぜひ実践してみてくださいね!

もくじ

前回のおさらい

まず、本題に入る前に「STEP1」の復習をしましょう!

復習を飛ばしたい方はこちらをクリックしてください!

2つ以上の音の重なりを和音(コード)といいます。

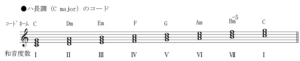

ハ長調(C Major)の音階の上に音を3度ずつ重ねると7つの種類の和音ができます。

これらの和音は、「コードネーム」や「和音記号」というもので表すことができます。

コードネームは、上記の画像のように「C」や「F」といったアルファベットで表すことができます。

コードの理論を完全マスター!【メジャーコードとマイナーコード】

和音記号とは、「Ⅰ」や「Ⅴ」のように、ローマ数字で和音を表したものです。

コードの理論を完全マスター!【メジャーコードとマイナーコード】

和音記号とは、「Ⅰ」や「Ⅴ」のように、ローマ数字で和音を表したものです。

和音記号とは?【初心者向け音楽理論講座】

和音記号とは?【初心者向け音楽理論講座】

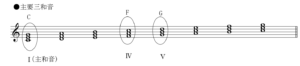

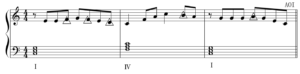

上記の和音の中で、「I」「Ⅳ」「Ⅴ」の和音を主要三和音といいます。

前回は「Ⅰ」の和音だけを用いて作曲しましたが、今回はそれぞれ2つの種類の和音を使ってメロディーを作曲してみましょう!

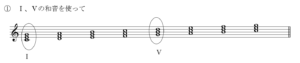

ⅠとⅤの和音を使ってメロディーをつくろう!

では、先ほど復習した主要三和音の中の「Ⅰ、Ⅴ」の和音を使って、メロディーを作りましょう!

今回はハ長調(C Major)で学習を進めていきます。

ハ長調(C Major)の場合、コードネームで表すと「Ⅰの和音=C」「Ⅴの和音=G」になります。

イメージを膨らませるために、「Ⅰ、Ⅴ」の和音を使って作曲されたメロディーを紹介します!

曲例をみてみよう!

それぞれ音源がついておりますので、譜例と一緒に確認してみてください!

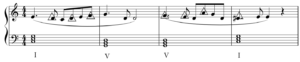

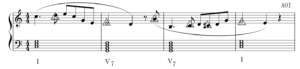

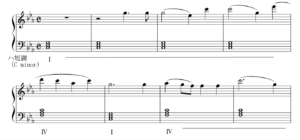

譜例1

このように、「Ⅴ」の和音は「Ⅰ」の和音に向かう性質があります。(※他の和音に進むこともできます)

野球で例えると、野球のホームベースがⅠ(主和音)なら、二塁三塁がそれぞれ「Ⅴ」や「Ⅳ」のようなものなのです!

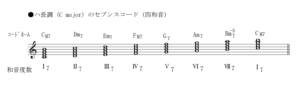

セブンスコードを用いてもGood!

Vが続くときは後半にV7 (セブンスコード)を使うこともあります。

セブンスコードとは、三和音の3度上に音を追加したものです。

ハ長調(C Major)の場合、コードネームで表すとⅤ7=G7となります。

セブンスコードについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

セブンスコード(四和音)の種類と仕組みを徹底解剖【初心者向け】

セブンスコード(四和音)の種類と仕組みを徹底解剖【初心者向け】

譜例2

譜例1と2は、それぞれ前半と後半のリズムが同じになっています!

その代わり、音形の向きを変えたり、跳躍を加えたりして前半と後半のメロディーラインを変化させています。

譜例3

こちらは、STEP1でも登場したモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」です。

譜例では、「I- V -I」が繰り返し使われています。

それにより力強く前進するイメージが感じられます。

このモーツアルトのメロディも、たった2つの和音しか使用されていません。

それにもかかわらず、メロディからは生命が宿っているような躍動感が感じられますよね!

一体何故なのでしょうか?

譜例の「↓」が書かれている箇所を意識して聴いてみてください。この矢印は、和音以外の音、つまりドミソの音以外の箇所についています。

三箇所の「↓」の和音外音は全て小節の始めにあります。

それにより、まるでアクセントのような効果が生まれています。

「そうね!」を強調して話すとき、「そ」にアクセント付けますよね?それとメロディも同じです。

まるで言葉の単語のイントネーションみたいですね!

作曲をしてみよう!

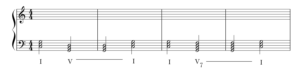

それでは、「Ⅰ、Ⅴ」の和音を使って、実際に作曲をしてみましょう!

また、後半には「Ⅴ7」も用いてみましょう!

音源を聴きながら、声や楽器で音を出して作ってみましょう。

良いメロディができたらスマホなどに録音して後から音符にするのも良いですね!

こちらはメロディー作成の参考例です。

このメロディは、二回目の「I-V-I」に代用和音を入れることも可能です!

※代理和音についてはステップ4で取り上げる予定です!

同じメロディでも、代理和音を使うと、ガラッ!とニュアンスが変わりませんか?

不思議ですよね!

同じ人間でも髪型や服装が変えれば雰囲気が変わるのと似てますね!

ⅠとⅣの和音を使って、メロディーを作ってみよう!

では、次にⅠとⅣの2種類の和音を使って、メロディーを作曲してみましょう!

曲例をみてみよう!

では、いくつか曲例をみてイメージをふくらましてみましょう!

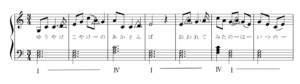

童謡「赤とんぼ」のメロディ

「Ⅰ-Ⅳ-Ⅰ」の和音進行は、童話や民謡によく使われます。

曲から柔らかく、懐かしい雰囲気を感じることはありませんか?

そのような時は「I-IV-I」を使っていることが多いのです!

また、歌詞が付いてる曲の場合、その歌詞を何度も心をこめて朗読していると、自然に抑揚がつきますよね。

赤とんぼのメロディはその抑揚に似てませんか?

もちろん、歌は自然な抑揚にあえて逆らって特徴づけたり、奇抜さを印象づけることも可能です。

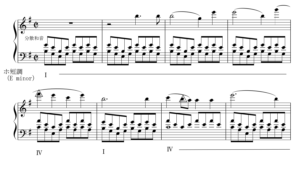

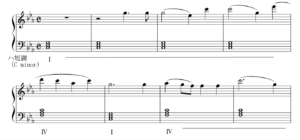

譜例2

メンデルスゾーン作曲 「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調1 楽章」の主要メロディーにも「I-IV-I」が使われてます

先程のメンデルスゾーンのメロディーをわかりやすくするために、ハ短調に移調して簡単な楽譜に編集しました。

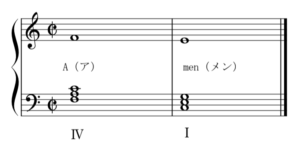

譜例3

「賛美歌」の和音の最後にこの終止が使われることが多く、「アーメン終止」とも云われてます

作曲をしてみよう!

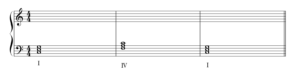

それでは、ハ長調(C Major)の「I-IV-I」のカデンツ上にメロディを創作しよう!

まとめ

今回は2つの和音を使ってメロディーを付けれる方法をご紹介しました!

今回の結論は…

- Ⅰ-Ⅴ-Ⅰは前進する様な力強いイメージ!

- Ⅰ-Ⅳ-Ⅰは柔らかで少しゆったりしたイメージ

- 野球のホームベースがⅠ(主和音)なら、二塁三塁がそれぞれ「Ⅴ」や「Ⅳ」のようなもの!

ということになります!

皆さんの頭の中にある、表現したい曲へのピッタリな和音進行はありましたか!?

次はSTEP3になります!

こちらもぜひご覧になっていただけますと嬉しいです!!

初めての作曲STEP3 【3つの種類の和音を使ってメロディーを作ろう!】

初めての作曲STEP3 【3つの種類の和音を使ってメロディーを作ろう!】

楽譜好評発売中!

こちらのサイトで、今回の記事を執筆した私が編曲した楽譜を販売しています。

また、こちらはパリ在住の私の妹であるクレアシオン桂(尺八フルート奏者・シンガーソングライター)と立ち上げたYouTubeチャンネルです! 楽譜販売中の楽譜の演奏動画も配信してます。 ぜひご覧になっていただけますと嬉しいです!

[…] 初めての作曲STEP2【2つの和音上にメロディーを作ろう】 […]