こちらの記事では、コードについて3ステップで解説していきます!

記事の最後には練習問題もついていますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

また、こちらの動画でもコードについても解説しています。

もくじ

コードとは?

コード(chord)とは2つ以上の音の重なりのことで、日本語では「和音」といいます。

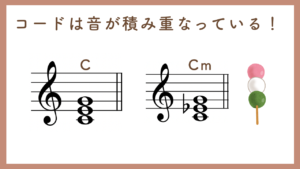

以下がコードの例ですが、まるでお団子のように音が積み重なっていますね!

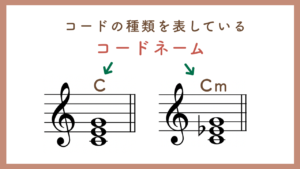

コードには名前がついている

コードには沢山の種類があります。

その1つひとつには名前がついています。

そのコードについている名前を「コードネーム」と言います。

コードネームや、CやCmというように、アルファベットで表します。

Cは、英語音名というものです。

くま先生

くま先生

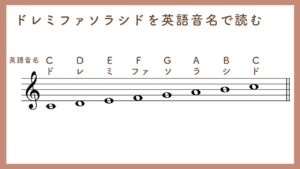

STEP1 英語音名を確認しよう

コードネームでは、「英語音名」が用いられます。

英語音名とは、ドレミファソラシドを英語で読んだものです。

英語音名の読み方は、アルファベットと同じです。

これは今覚えてしまいましょう!

くま先生

くま先生

STEP2 ルートを確認しよう

ルートは、日本語では「根音」と言います。

その名の通り「コードの根っこの音」という意味があり、コード(和音)の一番下にある音をいいます。

くま先生

くま先生

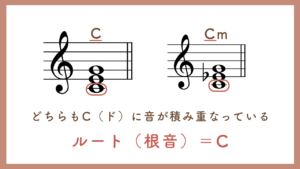

例として、CとCmのコードをみてみましょう。

2つともドの上に音が積み重なっていますね。

ですので、CとCmのルートは「C」となります。

このように、ルートがコードの頭文字となります。

このようにどんなコードも、根音(ルート)が重要です。コードネームの一番左のアルファベットが根音(ルート)になります。例えば「DM7」といったコードも、「D」の音が根音(ルート)になります。

各音の名称

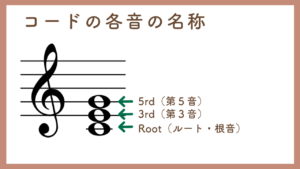

ルート(根音)の他にも、コードの各音には名称があります。

「C」を例にみてみましょう。

ルートから数えて3番目を3rd、5番目を5thといいます。

STEP3 コードの法則を覚えよう!

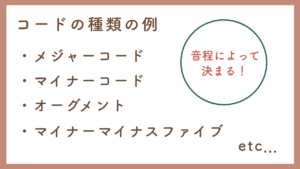

コードの種類の例として、以下の代表的な4つのコードを見ていきましょう!

このコードの種類は、音程によって決まります。

音程って何?と思われた方は、まずはこちらの記事をご覧ください。

音程の意味・読み方・種類まとめ【初心者向け音楽理論入門講座】

音程の意味・読み方・種類まとめ【初心者向け音楽理論入門講座】

くま先生

くま先生

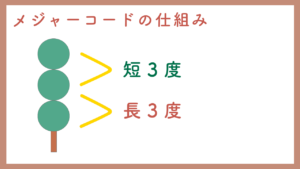

メジャー(major)

メジャーコード(Major Chord)は、明るい響きがします。

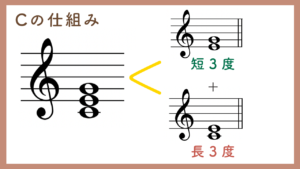

例として「C」の仕組みを見てみましょう。

Cメジャーコードは、「メジャー」が省略され「C」と記載されます。

Cを聴いてみよう!

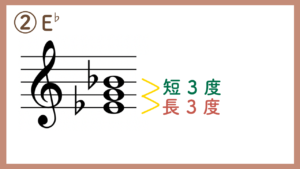

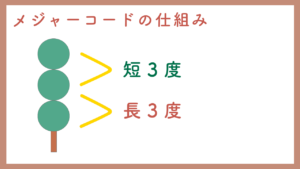

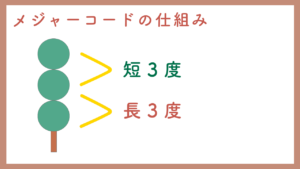

音程の法則を見ると、長3度の上に、短3度が重なってます。

これがメジャーコードの法則になります!

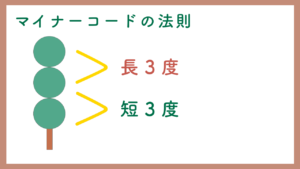

マイナー(minor)

マイナーコード(minor chord)は、暗く切ない響きがします。

ルートの右隣に「minor」の頭文字である「m」をつけます

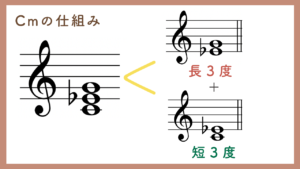

例として「Cm」の仕組みをみてみましょう。

Cm(マイナーコード)を聴いてみよう!

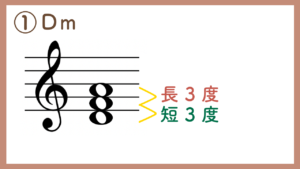

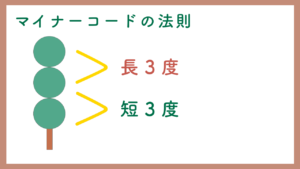

音程の法則を見ると、短3度の上に、長3度が重なってます。

これがマイナーコードの法則になります!

メジャーコードとマイナーコードの仕組みについては、こちらのYouTube動画でも解説しています。

このように、メジャーコードとマイナーコードでは響きに違いがあります。 コードはこの2つ以外にも様々な種類があり、それぞれ響きに特徴があります。 様々な響きの特徴があることで、楽曲が切なく聴こえたり、楽しい感じに聴こえたりするのです!

オーグメント

オーグメント(augment)は、あまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんが、ジャス音楽等にもよく登場します。

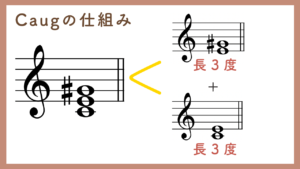

例として「Caug」をみてみましょう。

Caugを聴いてみよう!

音程の法則を見ると、長3度の上に、長3度が重なってます。

これがオーグメントの法則になります!

マイナーマイナスファイブ

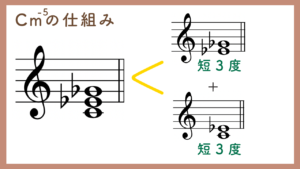

マイナーマイナスファイブの例として、「Cm-5」をみてみましょう。

Caugを聴いてみよう!

音程の法則を見ると、短3度の上に、短3度が重なってます。

これがオーグメントの法則になります!

このように、コードの仕組みには法則があります。この法則を覚えてしまえば、全部のコードの各音を覚える必要はありません。また、音程の幅で覚えるよりも、耳で覚えてしまう方がやりやすい方もいらっしゃいます。ご自身に合うコードの覚えかたを探してみましょう!

練習問題!

くま先生

くま先生

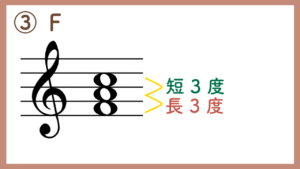

問1 Dmを弾いてみよう!

問2 E♭を弾いてみよう!

問3 Fを弾いてみよう!

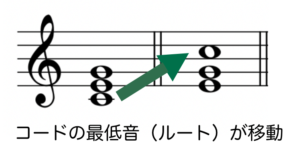

三和音(トライアド)の転回形

和音の中の構成されている音が同じで、最低音(ルート)の音が変わることを転回といいます。

例として、Cのコードを見てみましょう。

それぞれ以下の画像のように「基本形」、「第一転回形」、「第二転回形」といいます。

コードネームでは、C/Eのように分数コードで書く方法、ConEのようにオンコードで書く方法があります。

分数コードとオンコードについてはこちらの記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

分数コード(オンコード)とは?

分数コード(オンコード)とは?

コード進行について

コードの連なりをコード進行といいます。

このコード進行にはパターンがあり、代表的なコードは様々な曲で使用されています。

下記の記事ではその代表的なコード進行について解説してありますので、ぜひご覧ください!

はじめての作曲STEP5【カノン進行上にメロディをつくってみよう!】

はじめての作曲STEP5【カノン進行上にメロディをつくってみよう!】

初めてのコード進行:王道進行・小室進行などまとめ

初めてのコード進行:王道進行・小室進行などまとめ

発展編:その他の種類のコードを学ぼう!

上記で紹介した三和音のコードの他にも、コードにはいろいろな種類があります。

それぞれの記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください!!

セブンスコード

セブンスコード(四和音)の種類と仕組みを徹底解剖【初心者向け】

セブンスコード(四和音)の種類と仕組みを徹底解剖【初心者向け】

サスフォーコード

サス・フォーとは?初めてのコード講座【譜例で解説!】

サス・フォーとは?初めてのコード講座【譜例で解説!】

アドナインス  add9(アドナインス)とナインスの意味とは?【初めての音楽理論】

add9(アドナインス)とナインスの意味とは?【初めての音楽理論】

まとめ

お疲れ様でした!

今回のポイントを振り返りましょう!

- メジャーコードは明るい響き、マイナーコードは切なく暗い響きがする

- それぞれのコードの響きには特徴がある

- 音程の関係により、コードの種類がきまる

最初はコードを覚えるのは難しいと感じてしまうかもしれませんが、いろんな曲を弾くうちにどんどん身についていきます。

ぜひ、お好きな曲をコードを読んで弾いてみてくださいね^^

最後まで読んでいただきありがとうございました!

YouTubeで動画を発信中!

「Kanade」のYouTubeチャンネルでは、楽譜の読み方やコードについて解説した動画を発信しています。

動画で音楽を学びたい!という方は、ぜひご覧ください!