音程とは、ざっくりと説明すると音と音がどれだけ離れているかをあらわしたものです。

英語では「interval」と言います。

音程は音階やコードを学ぶ上で大切な知識ですが、

挫折してしまう人が多い項目でもあります。

今回は、音程について初心者の方向けに解説していきます!

また、こちらの動画で音程についても解説しています!

くま先生

くま先生

もくじ

STEP1 音程のイメージをつかもう!

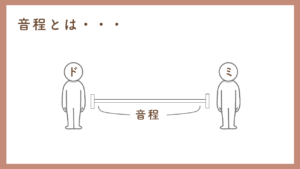

冒頭でも説明したように音程とは音と音がどれだけ離れているかをあらわしたものです。

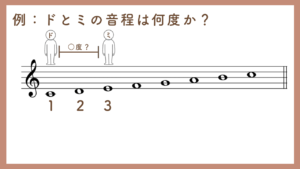

例として、ドとミについて考えてみましょう。

この2つの音がどれだけ離れているかが、音程になります。

STEP2 音程の単位「度数」を学ぼう!

音程は「1度、2度、3度…」というように「◯度」と表します。

またこの数字を度数といいます。

くま先生

くま先生

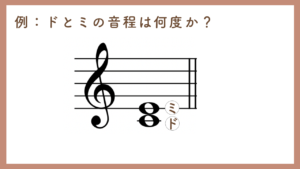

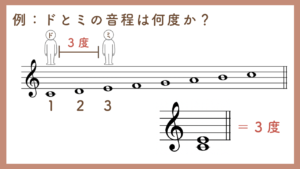

ドからミの音程は何度?

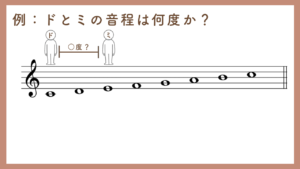

まず例として、ドからミの音は何度かを見てみましょう!

音程をもとめるために、音と音との距離を考えていきます。

音程の度数の考え方は、「下の音から数えて何番目の音か?」と言うことが重要になります。

ドから数えてミは3番目の音ですので、ドとミの音程は3度といえます。

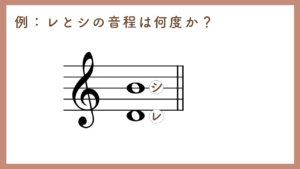

レとシの音程は何度?

次はレとシの音は何度か見てみましょう!

シの音は、レの音から数えて6番目になりますので、 音程は「6度」となります。

STEP3 音程の種類について学ぼう

STEP2では、度数の数え方について確認しました。

くま先生

くま先生

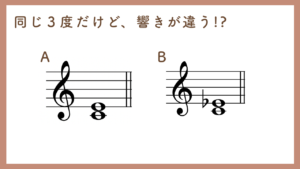

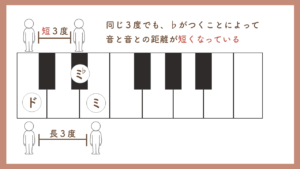

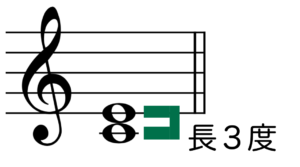

AとBは同じ3度です。AとBの響きを実際に聴いてみましょう!

Aの響き

Bの響き

くま先生

くま先生

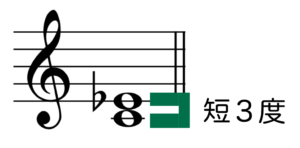

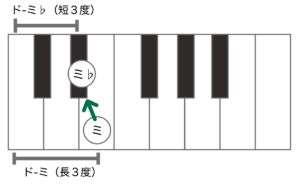

この2つの音程が違うのは、Bのミに♭がついていて、音と音との距離が短くなっているからです。

Aの音程は長3度、Bの音程は短3度と言います。

音程には、他にもいろいろな種類があります…!

これから、音程の種類について詳しくみていきましょう!

音程の種類とは

音程には、主に以下の種類があります。(他にも種類はありますが、今回は割愛します。)

頭に「?」が浮かんでしまうような名称ばかりですが、ゆっくり学習していきましょう!

- 完全音程

- 長・短音程

- 増・減音程

また、この音程の種類を見分けるためには 、「半音」や「全音」の知識が大切になります。

「半音、全音って何?」と思われた方は、次へ進む前にこちらの記事をご覧ください!

半音・全音の違いとは?音程を学ぶための基礎項目

半音・全音の違いとは?音程を学ぶための基礎項目

完全音程

完全音程は、2つの音がよく調和する音程です。

こちらの記事で詳しく解説してありますので、ぜひご覧ください。

完全系の音程(1度、4度、5度、8度)を学ぼう【初心者の方向け】

完全系の音程(1度、4度、5度、8度)を学ぼう【初心者の方向け】

長音程・短音程

では次に、長・短音程について学びます。

以下の度数が、長・短音程で表すことができます。

- 2度

- 3度

- 6度

- 7度

長音程・短音程どちらかを見分けるには、「半音」が鍵となります!

長音程よりも音程が半音せまくなった場合、短音程となります。

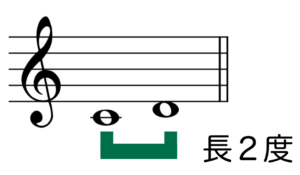

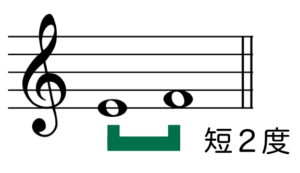

2度の場合

2つの音の間隔が半音であれば短2度、全音であれば長2度といいます。

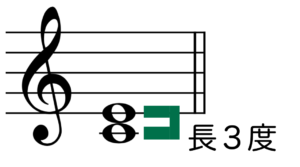

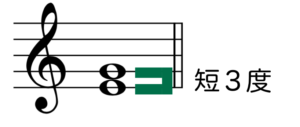

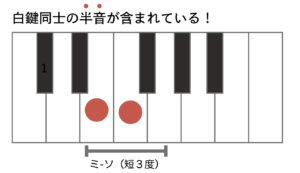

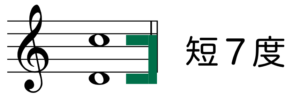

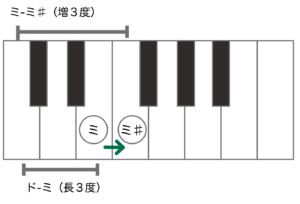

3度の場合

2音の間に、白鍵同士の半音が含まれていたら短3度、含まれていなかったら長3度となります。

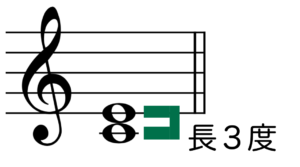

【長3度】

※長三度の音程が半音狭まると短三度となります。

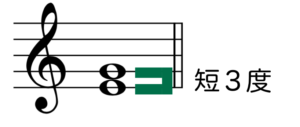

【短3度】

※短3度の音程が半音広がると長三度となります。

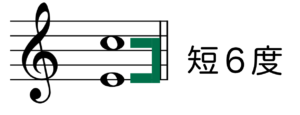

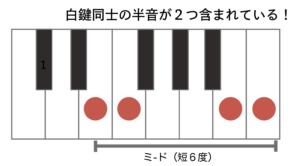

6度の場合

6度の場合は、音と音との間に白鍵同士の半音が2つ入っていたら短6度、1つ入っていたら長6度と考えられます。

(※シャープやフラットがついていない場合)

【短6度の場合】

例として、「ミ-ド」の音程をみてみましょう。

短6度の場合は、2つの音程の間に白鍵同士の半音が2つ含まれます。

「ミ-ド」の音程を鍵盤のイラストでみると、白鍵同士の半音が2つ含まれていますね。

ですので、短6度、といえます。

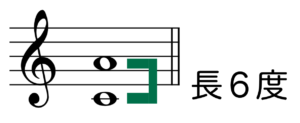

【長6度の場合】

例として、「ド-ラ」の音程をみてみましょう。

長6度の場合は、2つの音程の間に白鍵同士の半音が1つ含まれます。

「ド-ラ」の音程を鍵盤のイラストでみると、白鍵同士の半音が1つ含まれていますね。

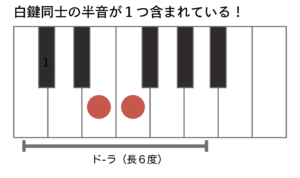

7度の場合

7度の場合は、音と音との間に白鍵同士の半音が2つ入っていたら短7度、1つ入っていたら長7度と考えられます。

(※シャープやフラットがついていない場合)

【短7度の場合】

例として、「レ-ド」の音程をみてみましょう。

短6度の場合は、2つの音程の間に白鍵同士の半音が2つ含まれます。

「ミ-ド」の間には、白鍵同士の半音が2つ含まれていますね。

ですので、「ミ-ド」は短7度といえます。

【長7度の場合】

例として、「ド-シ」の音程をみてみましょう。

長7度の場合は、2つの音程の間に白鍵同士の半音が1つ含まれます。

「ド-ラ」は白鍵同士の半音が1つ含まれていますね。

ですので、長7度といえます。

長・短音程にシャープ、フラットがついた場合

先ほど完全音程に#や♭がついて音程の幅が変わると、音程の名称が増や減に変化することを確認しましたね。

長・短音程にも同じことが起こります。

また、音程の幅が半音狭まるか、広がるかが鍵になっています。

長音程から半音狭くなる場合=短音程

長音程から半音音程の幅が狭くなると、短音程になります。

長3度を例としてみてみましょう。

ミの音にフラットがついて音程の幅が狭くなった場合、短3度となります。

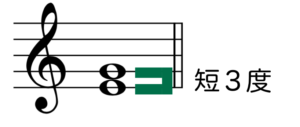

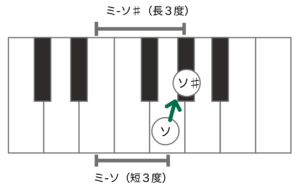

短音程から半音広がる場合=長音程

短音程から半音音程の幅が広くなると、長音程となります。

短3度を例としてみてみましょう。

ソにシャープがついた場合、半音音程の幅が広がって長3度となります。

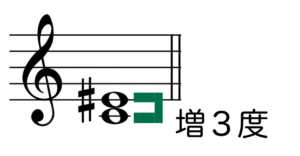

長音程から半音広がる場合=増音程

まずは増音程をみてみましょう。

例として「ド-ミ」の音程をみてみます。

「ド-ミ」の音程は長3度でしたね。

ミの音にシャープがつくと、音程の幅が半音広がりますね。

よって、「ド-ミ♯」は増3度と考えられます。

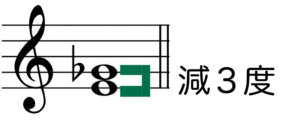

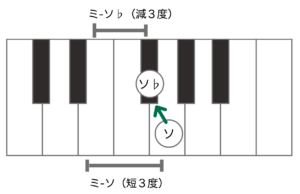

短音程+半音狭くなる場合=減音程

次に減音程の場合もみてみましょう。

「ミ-ソ」の音程は短3度ですね。

この音程に♭がつくと、音の幅が半音狭くなります。

このような場合は、減3度といいます。

まとめ

お疲れ様でした!

今回のポイントを復習しましょう!

- 音の幅、隔たりのことを音程という

- 下の音から数えて何番目か=◯度という

- 同じ度数でも、#,♭などにより音と音との幅が変われば音程の種類も異なる

くま先生

くま先生

YouTubeで動画を発信中!

「Kanade」のYouTubeチャンネルでは、楽譜の読み方やコードについて解説した動画を発信しています。

動画で音楽を学びたい!という方は、ぜひご覧ください!

[…] また「長調の場合は主音の短3度下が平行調、短調の場合は短3度上が平行調」と考えることもできます。 (短3度というのは音程のことになります。音程について分からない方はこちらの記事をご覧ください。) […]